「漢字検定2級を受けたいけれど、どんな学習方法が一番いいのかわからない…」そんなふうに悩んでいませんか?

漢字検定2級は、高校卒業程度のレベルとされており、確かに簡単な試験ではありません。

しかし、効率よく学習を進めれば、誰でも十分に合格を目指すことができる検定です。

この記事では、これから漢字検定2級を受ける方に向けて、合格に必要なレベルや出題傾向を整理し、効率的な学習方法をわかりやすく解説していきます。

漢字検定2級とは|レベル・難易度・出題内容をチェック

まずは、漢字検定2級がどのような試験なのか、基本的な情報を押さえておきましょう。

ここを理解することで、学習の方向性がぐっと明確になります。

レベルは高校卒業・大学・一般人

漢字検定2級は、高校卒業〜大学生・一般社会人レベルの漢字力が求められます。

日常生活で使う漢字を超えて、教養としての漢字力が問われます。

たとえば、「曖昧」「躊躇」「謙遜」など、新聞や書籍で見かけるようなやや難しい漢字や熟語が多く出題されます。

下の表の通り、2級は準2級や3級と比べても、求められるレベルが一段と高いです。

| 級 | 対象レベル |

|---|---|

| 2級 | 高校卒業・大学・一般程度 |

| 準2級 | 高校在学程度 |

| 3級 | 中学校卒業程度 |

漢字検定2級は、「読み書きができればOK」というよりも、幅広い語彙力や表現力が求められる本格的な試験です。

合格率は約30%前後とやや低め

漢字検定2級の合格率は、おおむね30%前後で推移しています。

つまり、3人に1人程度しか合格できないやや難易度の高い試験です。

漢字検定2級は、範囲が広く、苦手分野を残したままでは合格が難しくなってしまいます。

以下のグラフは、直近数年間の合格率の推移を表したものです。

このグラフを見ると、2020年度以降の合格率は、およそ25%〜30%前後で推移しています。

また、実施回によっては、25%を下回る回もあり、安定して合格するにはしっかりとした学習が必要です。

漢字検定2級は、合格率も低いため、「なんとなく受ける」だけでは合格は難しく、戦略的な学習方法が欠かせない試験です。

出題範囲は明確で対策しやすい

漢字検定2級は、出題される分野とその配点が明確に決まっているため、効率の良い学習計画を立てやすい試験です。

漢字検定2級は、特に「読み」「書き」「四字熟語」の3分野に高い配点が集中しているからです。

この3つをしっかり対策するだけでも、合格にぐっと近づけます。

▼以下に代表的な出題分野と配点の目安をまとめました

| 問題番号 | 出題内容 | 問題数 | 1問あたりの配点 | 点数 |

|---|---|---|---|---|

| 第1問 | 読み | 30問 | 1点 | 30点 |

| 第2問 | 部首 | 10問 | 1点 | 10点 |

| 第3問 | 熟語の構成 | 10問 | 2点 | 20点 |

| 第4問 | 四字熟語 | 15問 | 2点 | 30点 |

| 第5問 | 対義語・類義語 | 10問 | 2点 | 20点 |

| 第6問 | 同音・同訓異字 | 10問 | 2点 | 20点 |

| 第7問 | 誤字訂正 | 5問 | 2点 | 10点 |

| 第8問 | 漢字と送り仮名 | 5問 | 2点 | 10点 |

| 第9問 | 書き取り | 25問 | 2点 | 50点 |

| 合計 | 120問 | 200点 |

漢字ドラゴン

漢字ドラゴン200点の8割の「160点」がおおよその合格基準です!

このように、出題範囲が広く見えても、重点分野に絞って対策すれば、効率よく点を積み重ねることが可能です。

特に「読み・書き・四字熟語」の3つは合格ライン突破のカギになりますので、優先的に取り組みましょう。

効率よく合格するための3つのポイント

漢字検定2級に合格するためには、やみくもに覚えるのではなく、戦略的な学習がカギになります。

ここでは、初心者でも取り組みやすく、効果が出やすい3つのポイントを紹介します。

「満点」より「合格点」を狙う

漢字検定2級は、満点を取らなくても合格できる試験です。

すべてを完璧に覚えようとすると時間がかかり、途中で挫折しやすくなります。

たとえば、配点の高い「読み」「書き」「四字熟語」だけでも、全体の得点の半分近くをカバーできます。

まずはそこで得点源をつくり、培った知識をもとに他の大問でも点を重ねると、合格点に届きやすくなります。

まずは得点源を固め、そこから知識を広げていくことで、効率よく合格点に近づけます。

「できない問題」だけを繰り返す

苦手な問題や間違えた漢字だけを集中的に復習することで、効率よく点数を伸ばせます。

わかる問題に時間をかけても、得点には直結しません。

たとえば、自分専用の「ミスノート」を作って、そこに書いた漢字だけを毎日見直す方法があります。

繰り返し目にすることで、記憶が定着しやすくなり、本番でのミスも防ぎやすくなります。

毎日の習慣化が合格率を一気に高める

勉強は「継続」が何より大切です。短時間でもいいので、毎日机に向かう習慣を作ることが合格への近道になります。

たとえば、1日15〜30分の漢字演習を毎日続ければ、1ヶ月でのべ10時間以上の勉強時間が確保できます。

「今日は少しだけでもやった」という積み重ねが、大きな自信と成果につながります。

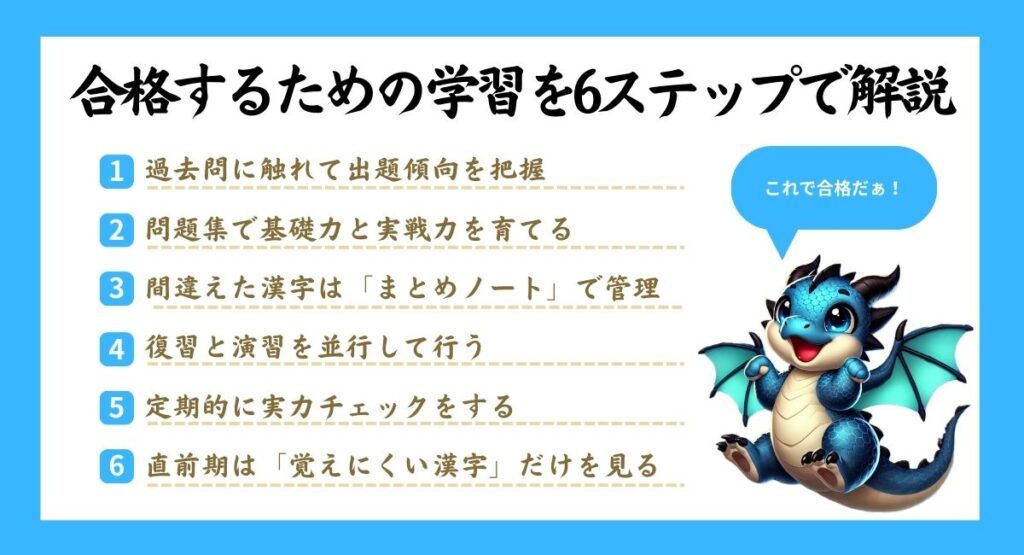

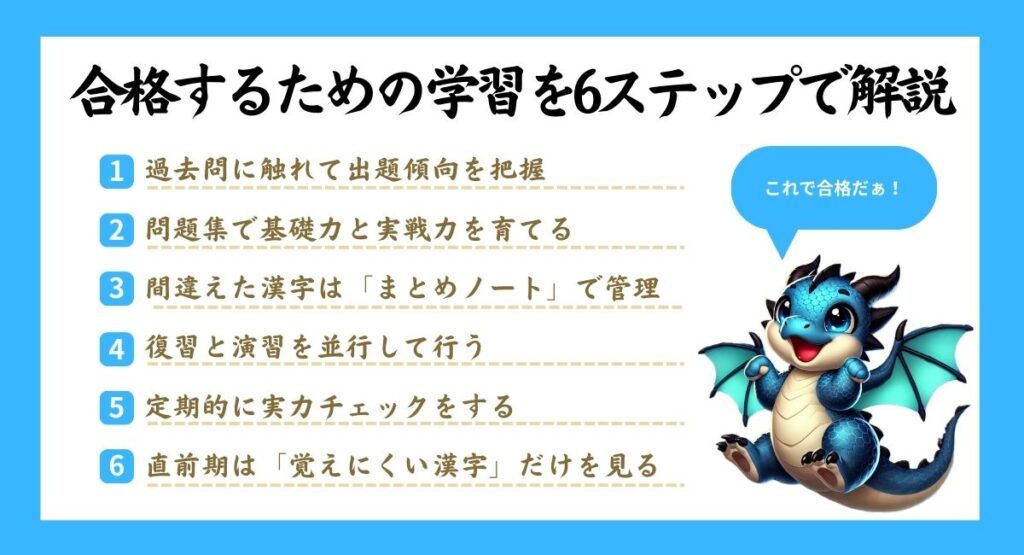

合格するための学習を6ステップで解説

漢字検定2級は、ただがむしゃらに勉強するだけではなかなか結果が出ません。

大切なのは、「何から取り組み、どう積み上げていくか」を明確にすることです。

ここでは、初学者でも実践しやすい6つのステップに分けて、効果的な学習の流れを紹介します。

ステップ①:過去問に触れて出題傾向を把握

学習を始める前に、まずは過去問を1回分解いてみるのがおすすめです。

どんな形式で出題されるのか、どの分野が苦手かを確認しておくことで、学習の方向性が明確になります。

過去問は、日本漢字能力検定協会の公式サイトや市販の問題集でも入手できます。

日本漢字能力検定協会公式HP「漢検の過去問題」に無料で1回分が掲載されています

初回は時間を気にせず、じっくり問題を見ながら解いてみましょう。

ステップ②:問題集で基礎力と実戦力を育てる

過去問で全体像をつかんだら、本格的な学習は問題集からスタート。

出題頻度の高い漢字や語彙を繰り返し解くことで、自然と知識が身についていきます。

最初は分野別に取り組める問題集を使い、ある程度慣れてきたら、本番形式の演習に進むと良い流れです。

自分のレベルや学習スタイルに合った教材を選ぶことも大切です。

ステップ③:間違えた漢字は「まとめノート」で管理

問題を解く中で間違えた漢字は、そのままにせずノートにまとめましょう。

この「まとめノート」は、自分専用の弱点集です。

おすすめは、読み・書き・意味のセットで記録する方法。

ただ写すだけではなく、空欄にして自分でテスト形式にすることで、記憶に定着しやすくなります。

ステップ④:復習と演習を並行して行う

学習を効率よく進めるには、「新しく覚えること(演習)」と「覚えたことを定着させる(復習)」を毎日並行して行うことがとても効果的です。

たとえば、1日の学習時間が30分なら、前半15分は新しい問題に取り組み、後半15分は前日または前週に間違えた問題を復習するというスタイルがおすすめです。

演習だけだと記憶は薄れやすく、復習だけでは新しい知識が増えません。両方をバランスよく続けることで、知識が自然に定着し、点数アップにつながります。

ステップ⑤:定期的に実力チェックをする

ある程度学習が進んできたら、本番と同じ時間・形式で模擬演習をすることが重要です。

これにより、試験中の時間配分や集中力のリズムを体で覚えることができます。

さらに、模試の結果を使って「どこが弱点か」だけでなく、あと何点で合格ラインに届くか、そしてそれに必要な学習量や時間を具体的に把握することができます。

たとえば:

- 現時点で正答率が60% → 合格ライン(80%)まであと20点

- そのために重点的に取り組むべき分野は「書き」と「熟語の構成」

- 残りの期間で1日30分の学習を○日間続ければ到達できる

このように、自分の位置とゴールまでの距離を「見える化」することで、目標に向けた行動が明確になり、モチベーションも保ちやすくなります。

ステップ⑥:直前期は「覚えにくい漢字」だけを見る

試験直前の時期は、新しいことを覚えるよりも、忘れかけている内容の再確認が効果的です。

これまでまとめたノートの中から、特に苦手だった漢字だけをピックアップしておくと安心です。

この「最終チェックノート」は、前日にパッと見直せるよう、シンプルに整理するのがコツ。

試験当日までに少しでも不安を減らしておきましょう。

まとめ|正しい順序と工夫で、漢字検定2級は必ず合格できる!

この記事では、漢字検定2級のレベルや出題範囲、そして効率的な学習のポイントや実践ステップについて解説しました。

漢字検定2級は決して簡単な試験ではありませんが、以下のポイントを意識して学習を進めれば、誰でも合格を目指せる試験です。

- 漢字検定2級は高校卒業〜一般人レベルで、合格率は約30%前後

- 出題範囲と配点が明確なので、「読み・書き・四字熟語」を優先対策するのが効率的

- 学習のステップは「過去問→問題集→復習→チェック」

- 間違えた問題のノート化と、直前の総チェックが効果的

- 模試で現状を確認し、「あと何点」「あと何時間」かを明確にすることが大切

- 毎日コツコツ続ける習慣こそ、最大の近道

コツコツと積み重ねれば、確実に合格へ近づけます。

焦らず、自分のペースで、まずは今日から1問でも漢字に触れてみましょう。

あなたの挑戦を、心から応援しています!