「漢字検定2級の四字熟語って、どうやって勉強すればいいの?」と悩んでいませんか。

漢字検定の中でも、四字熟語は数が多く、日常で使う機会も少ないため、勉強法がわからず手が止まりやすい分野です。

この記事では、漢字検定2級に合格したい方に向けて、四字熟語の効果的な勉強法をわかりやすく解説します。

漢字検定の四字熟語はなぜ難しく感じる?

漢字検定2級の学習の中でも、四字熟語は多くの受験者が苦手意識を持ちやすい分野です。

「覚えにくい」「勉強が進まない」と感じるのには、はっきりした理由があります。

漢字検定の四字熟語が難しく感じられる主な理由は、次の3つです。

漢字ドラゴン

漢字ドラゴンここから、それぞれの理由を順番に見ていきましょう。

日常生活で使わない

四字熟語が覚えにくい最大の理由は、日常で使う機会が少ないためです。

ふだん目にしない言葉は、どうしても記憶に残りにくく、親しみも持ちにくくなります。

そのため、四字熟語は学習のハードルが高く、取っつきにくい分野と感じやすいのです。

特に、漢字検定2級レベルの四字熟語は、日常では、ほとんど目にしません。

覚える量が多い

漢字検定2級では、出題対象となる四字熟語が200語以上あります。

しかも、その半数以上は、聞き慣れないものばかりです。

最初に一覧を見るだけで、「こんなに覚えられる気がしない」と感じてしまう方も少なくありません。

この量の多さが、四字熟語に対する苦手意識を強める原因になっています。

学習の仕方がわからない

四字熟語は、勉強の手順がイメージしづらい分野でもあります。

いきなり問題集に取り組んでも、答えがまったくわからず、手が止まってしまいがちです。

基礎知識がない状態での問題演習は効率が悪く、「やっても身につかない」と感じやすくなります。

その結果、四字熟語の勉強法そのものがわからず、挫折してしまう人が多いのです。

漢字検定で四字熟語が重要な理由

四字熟語は覚えにくく、苦手に感じやすい分野です。

それでも、漢字検定2級に合格するためには、四字熟語の学習を避けて通ることはできません。

ここでは、漢字検定で四字熟語がなぜ重要なのか、そしてなぜ勉強法を工夫すべきなのかを解説します。

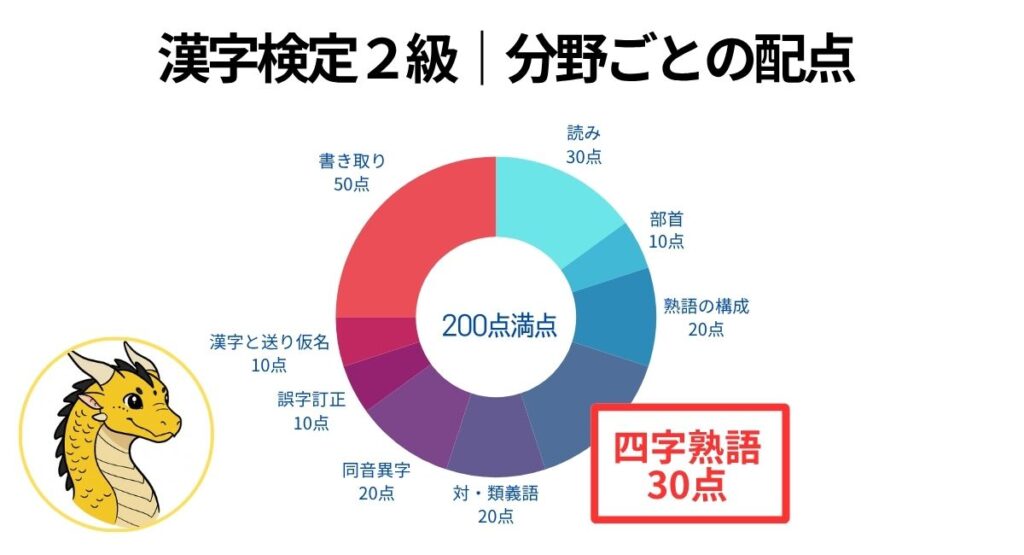

四字熟語は配点が高い

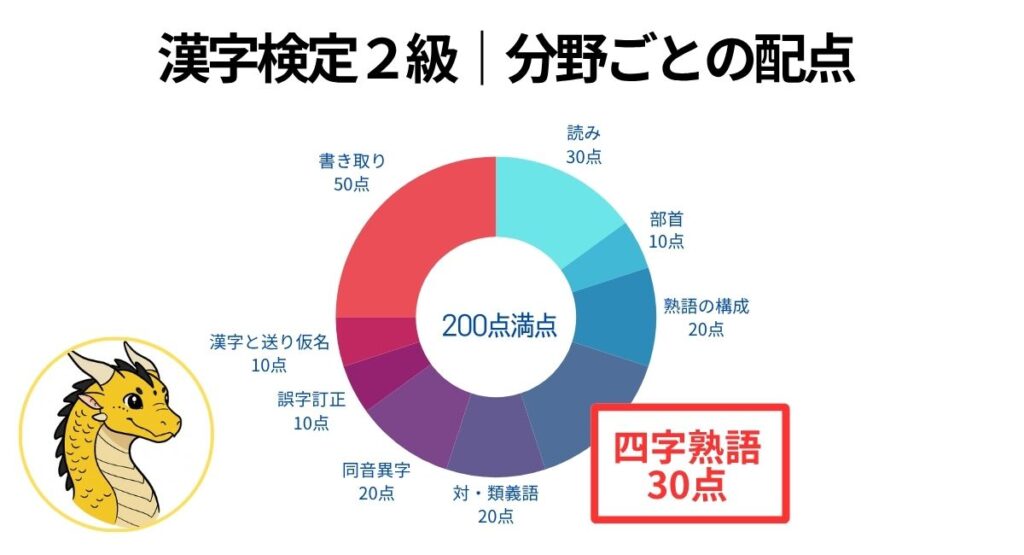

漢字検定2級では、試験全体の満点は200点で、合格基準は8割程度と決められています。

その中で、四字熟語の問題は、30点分出題されます。

これは、書き取り問題(50点)に次いで高い配点です。

つまり、四字熟語をほとんど勉強せずに試験に臨むと、合格基準である8割に届かない可能性が高くなります。

全問正解を目指す必要はありませんが、6割以上の正答は確保したいところです。

出題される問題がある程度決まっている

漢字検定2級の四字熟語は、出題されやすい語がある程度決まっています。

実際に過去問を確認すると、同じ四字熟語や、似た形式の問題が繰り返し出題されていることがわかります。

そのため、すべてを闇雲に覚えようとする必要はありません。

出題頻度の高い四字熟語を中心に学習することで、得点が伸びやすい分野でもあります。

このように、漢字検定の四字熟語は暗記量が多く難しそうに見えますが、出題傾向が比較的はっきりしているため、対策の効果が出やすい重要分野です。

学習に時間がかかり、差が出やすい分野

四字熟語は、読み・意味・漢字をまとめて覚える必要があり、どうしても学習に時間がかかる分野です。

そのため、後回しにしてしまう受験者も多く、結果として「しっかり対策した人」と「ほとんど手をつけなかった人」で、得点に大きな差が出やすくなります。

特に漢字検定2級では、試験直前になってから四字熟語に取り組んでも、十分に定着させるのは簡単ではありません。

だからこそ、四字熟語は思いついたときにまとめて勉強するのではなく、いつから、どのように学習を始めるかが重要になります。

次では、四字熟語はいつから勉強すべきなのかを解説します。

四字熟語の勉強はいつから始める?

結論から言うと、四字熟語の勉強は、漢字検定の学習を始めた初期段階から取り組むのが理想です。

四字熟語は、覚える語数が多く、読み・意味・漢字をセットで身につける必要があります。

そのため、短期間で一気に仕上げるのが難しく、試験直前の詰め込み学習には向いていません。

早い段階から四字熟語に触れておくことで、

- 読み方がわかる

- 意味を理解する

- 正確な漢字で書ける

といったステップを踏んで、四字熟語をマスターしていけます。

特に漢字検定2級では、四字熟語を正確に覚えているかどうかが、本番の得点に直結します。

そのため、他の分野と並行しながら、少しずつ、継続して学習する勉強法が最も効果的です。

次からは、四字熟語を効率よく覚えるための、具体的な学習ステップと勉強法を紹介していきます。

漢字検定|四字熟語の効率的な勉強法

漢字検定の四字熟語は、一度で完璧に覚えようとせず、段階を踏んで覚えるのが効果的です。

ここでは、効率よく覚えるための4つのステップをご紹介します。

1. 音で覚える

まずは、四字熟語の「読み方」を覚えることから始めましょう。

漢字検定2級の四字熟語の問題は、選択肢から正しい読み方を選び、それを漢字に直して解答します。

そのため、正しい読みを知らなければ、正解にたどり着けません。

読み方を身につけるには、「音読」が効果的です。

問題集の解答を見ながら、四字熟語を声に出して読みましょう。

たとえ1日1回でも、継続することで自然と読みが頭に入ってきます。

声に出すことで、耳・口・目の感覚が連動し、記憶に残りやすくなります。

2. 意味を覚える

音読で読み方を覚えてきたら、次は、四字熟語の意味を覚えていきましょう。

問題集の中には、解答に、四字熟語の意味まで載っているものがあるので、それを使うと効率よく学べます。

意味を覚えるときのコツは、「なぜこの漢字でこの意味になるのか?」を意識することです。

由来や背景を知ることで、単なる暗記ではなく、理解として記憶に残りやすくなります。

覚えにくい四字熟語ほど、由来を調べてみましょう。

たとえば、次の四字熟語を見てみましょう。

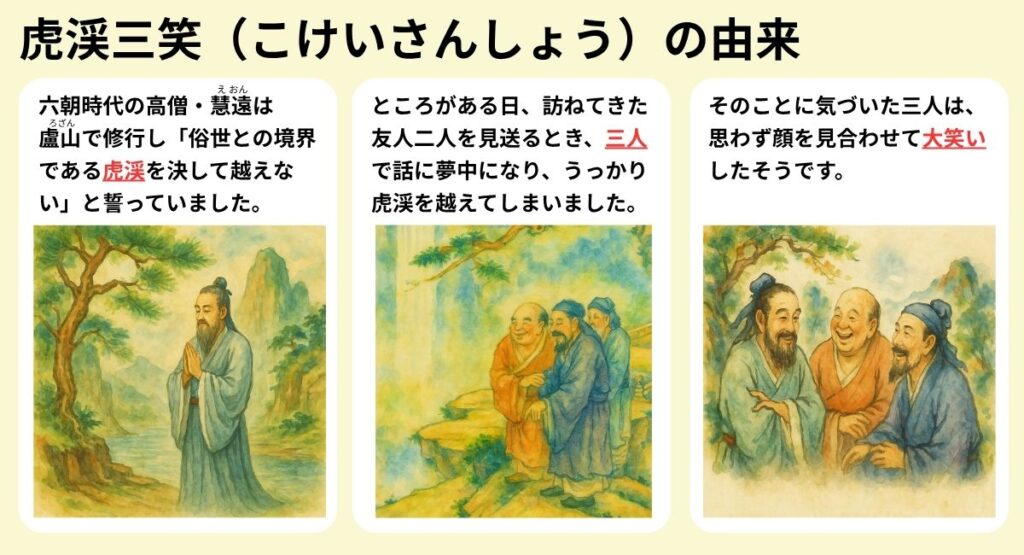

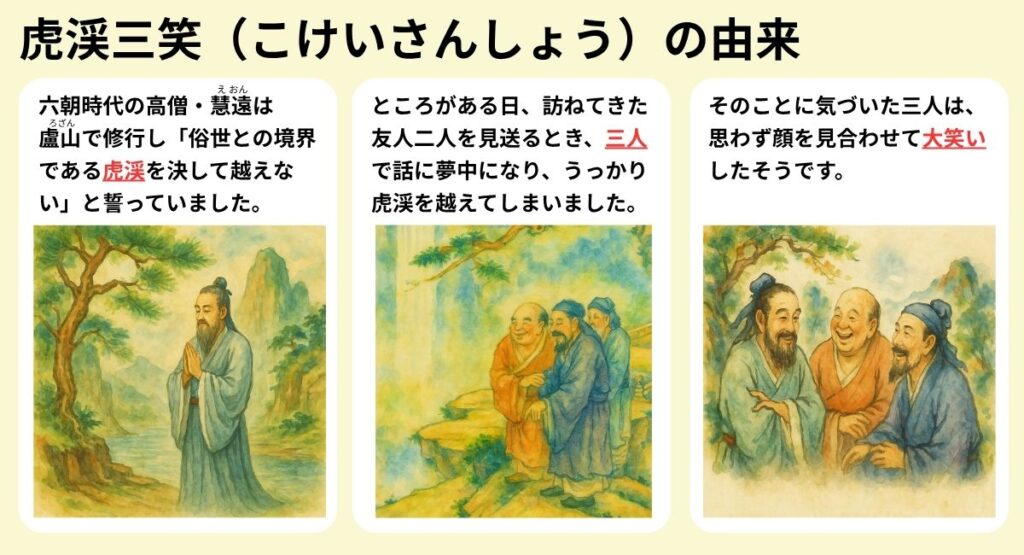

「虎渓三笑」という四字熟語の意味は、「何かに夢中になって、ほかのことを忘れてしまうこと」です。

しかし、「虎渓」や「三笑」という漢字だけ見ても、なぜその意味になるのかピンときませんよね。

実はこれ、中国の故事に由来しています。

由来を見てみましょう。

このように、四字熟語の由来を知ることで、意味がぐっと覚えやすくなります。

覚えにくい四字熟語ほど、由来を探ってみましょう。

由来を調べるの手間ですが、遠回りに見えて、実は一番の近道です。

3. 漢字を覚える

読み方と意味がある程度身についたら、四字熟語に使われている漢字を正しく書けるようにします。

このステップでは、「読める・意味がわかる」状態から、「正確な漢字で書ける」状態を目指します。

すでに音読や意味学習をしているため、漢字のイメージは頭に入っているはずです。

実際に手を動かして、書くことで記憶を定着させましょう。

その際、似ている漢字との違いを意識して書くと、書き間違いを防ぎやすくなります。

「書く」ことで、記憶がしっかり定着していきますよ!

4. 問題演習をする

最後は、問題演習を通して、知識が定着しているかを確認します。

問題を解くことで、「どこまで覚えているか」「何が弱点か」がはっきりします。

間違えた問題は放置せず、なぜ間違えたのかを確認し、①〜③のステップに戻って復習しましょう。

また、どうしても覚えられない四字熟語は「苦手ノート」などにまとめておくのもおすすめです。

自分専用の復習リストを作ることで、試験前の総復習がスムーズになります。

ここまできたら、あとは問題をこなすのみ!

できない問題をはっきりさせることで、効率よく復習できますよ。

四字熟語の勉強に関するよくある質問

ここでは、漢字検定2級の四字熟語の勉強に関して、よくある質問にお答えします。

まとめノートは作ったほうがいい?

.jpg)

.jpg)

結論から言うと、勉強の最初に四字熟語をすべてまとめたノートを作る必要はありません。

理由は、まとめノートの作成に想像以上の時間がかかってしまうからです。

漢字検定2級では、出題対象となる四字熟語が200語以上あります。

これらすべてについて、読み・意味・由来まで書き出そうとすると、ノート作りだけで学習時間の多くを使ってしまいます。

おすすめなのは、先ほど紹介した学習ステップを実践しながら、どうしても覚えられない四字熟語だけをノートにまとめる方法です。

まとめノートは、学習の途中で必要になったときに作るものと考えると、漢字検定の四字熟語を効率よく勉強できます。

四字熟語は何度も書いたほうがいいですか?

漢字は、書いて覚えるのが基本です。

ただし、一度に、同じ四字熟語を何十回も書く勉強法はおすすめできません。

漢字の形がある程度わかった段階では、回数を重ねることよりも、「時間をあけて何度も書く」ことの方が記憶に定着しやすいからです。

人は、いったん忘れかけた情報を思い出すことで、脳が「これは重要な情報だ」と判断し、長期記憶として残しやすくなります。

そのため、間隔をあけて復習するのが効果的です。

四字熟語の勉強では、1日1回を何度も繰り返す意識で取り組むと、無理なく、確実に定着していきます。

まとめ|四字熟語を得点源にして漢字検定に合格しよう

四字熟語は、配点が高く、得点源になる重要な分野です。

最初は覚えにくく感じても、段階を踏んで勉強すれば、誰でも確実に身につけることができます。

この記事のポイントは、以下のとおりです。

- 普段使わない・数が多い・勉強法がわかりにくいのが難しさの原因

- 四字熟語の配点は30点と高く、合否に大きく影響する

- 勉強は「読む→意味→漢字→演習」の順で進めると効果的

四字熟語を「苦手だから」と後回しにせず、早めに少しずつ取り組むことが重要です。

四字熟語は、あせらずコツコツ学習して、漢字検定2級に合格しましょう!

漢字検定2級の問題集をご紹介しています。

ぜひチェックしてみてください!